深刻な痔にお悩みの方へ

日本人の3人に1人が患っていると言われる痔。

その症状はそれぞれ千差万別で、軽い症状だと軽視されて治療をされないまま過ごされている方もおられますが、

きつい症状になると痛みで寝返りも打てなかったり、トイレにも行けなくなったりしてしまうなど、日常生活にも支障をもたらす非常に厄介な病です。

ヒサヤ大黒堂は、軽度から重度、病院へ行っても根治できなかった方まで、

症状の種類や重さに関係なく、四世紀に亘る長い間、多くの患者様と共に痔と闘ってまいりました。

当メディアではヒサヤ大黒堂の400年以上の痔治療経験をもとに、

深刻な痔に悩む方々に向けて、痔の症状や原因、治し方、予防方法などをご紹介していきます。

一般的な市販薬や病院での治療では治せないほど深刻な痔を患いな

ヒサヤ大黒堂の治療主治薬「不思議膏」や治療保健薬「金鵄丸」で

痔を根本から治す”根治”された方がたくさんいらっしゃいます。

それらの方々の体験談も合わせてご紹介しますので、痔の症状にお悩みの方はぜひご覧ください。

痔の症状は痔の種類によって大きく異なる

痔は日本人の3人に1人が患っていると言われるほど身近な病気です。しかし、デリケートな部分に発症する恥ずかしさもあってか、その症状についてきちんと理解している方が少ないというのが現状です。

痔の症状には様々な症例がありますが、特に多くの方が悩まされているのが、いぼ痔、切れ痔、痔瘻(じろう)です。これらは“痔の三大疾患”とも呼ばれており、ヒサヤ大黒堂に相談に来られる患者様の7割以上がこの症状となっております。

ここからは、いぼ痔、切れ痔、痔瘻の3つの症状について、実際に発症した場合にどのような症状に悩まされるのか、また重篤な症状になるとどのような状態になるのか、実際の患者様の体験談を交えながら、説明をしていきます。

いぼ痔は痔患者の約半数を占めている症状

痔の症状の中では男女ともにもっとも頻度が高いと言われているのが「いぼ痔」です。ヒサヤ大黒堂に痔の相談に来られる患者様も、半数近くがいぼ痔の症状に関する相談となっております。

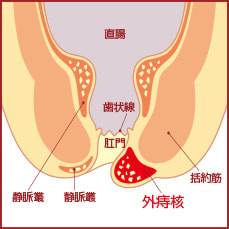

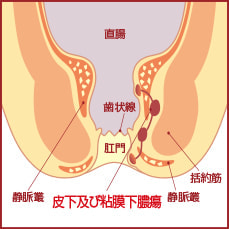

別名「痔核(じかく)」と呼ばれるいぼ痔ですが、体内に老廃物が溜まり、直腸や肛門にある静脈叢(じょうみゃくそう)がうっ血し、イボ状の腫瘤(しゅりゅう)ができた状態のことを言います。

腫瘤の大きさは小豆から大豆くらいが通常で、大きいものになると親指くらいのサイズになります。痔核には世界的な基準である「Goligher(ゴリガー)の臨床病期分類」が存在し、症状によってⅠ度~Ⅳ度までに分類されます。Ⅰ度からⅣ度に向かうほど徐々にいぼ痔が大きくなると共に程度が悪化し、それに伴って日常生活に支障をきたすようになります。

いぼ痔は肛門の内部にできる「内痔核」と、外部にできる「外痔核」に分類され、同じいぼ痔でもそれぞれ症状が異なります。

腫瘤が肛門の内部にできる「内痔核」は、初期段階では排便時に出血を伴うことがあるものの、ほどんど痛みはありません。しかし次第に痛みや炎症を伴うようになり、やがて便が細くなり、肛門が一時的に脱出するようになります。

さらに症状が進行すると、貧血を引き起こすようになったり、頻繁に痔核が脱出して最終的には指で押しても腫瘤が肛門内部に戻らなくなってしまいます。ヒサヤ大黒堂にご相談に来られる患者様のなかには、内痔核の影響から歩くことすら不自由になってしまった方もいらっしゃいます。

肛門の外部に腫瘤ができる「外痔核」は、内痔核にくらべれば出血は少ないものの、放置して慢性化すると、炎症を起こして腫瘤の中に血の塊ができ、急に腫れてずきずきと疼いたり、激しい痛みを感じるようになります。

患者様の中には、鈍痛と切り刻まれるような痛みが交互に押しよせ、その時間も徐々に長引くなど、悲惨な思いをされた方もいらっしゃいました。

さらに詳しいいぼ痔の症状については、こちらのページで記載しているのでご覧ください。

切れ痔は排便時に激しい痛みを伴う症状

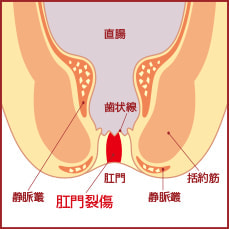

別名“裂肛(れっこう)”と呼ばれる切れ痔は、肛門の皮膚が切れたり、裂けたりした症状のことを言います。太い便や硬い便の排泄や、勢いよく出る下痢などによって引き起こされることが多く、特に20~40代の女性の方に多く見られる痔症状です。

初期の段階から排便時に激しい痛みを感じることや、出血を伴うことがあり、排便後もしばらく痛みが続くことがあります。重篤な症状を抱えられた患者様の中にはまるで刃物で肛門をえぐられるような痛みに、毎回脂汗を流してはその場にうずくまっていたという方もいらっしゃいました。

切れ痔の初期症状では、痛みを伴うものの皮膚面だけの浅い傷であり、この状態で治療すれば治りは早いといえますが、放置しておくと切れ痔の症状は進行します。慢性化すると裂け目が深くなってえぐられ、そこへ汚い物質がたまり炎症を起こして、潰瘍の縁が腫れ上がりいぼ痔と見間違えるほどになることもあります。

さらに放置すると、炎症から濃化して膿を排出するようになり、肛門を常に一定の力で締めている内肛門括約筋にまで及ぶと、潰瘍やポリープができて、肛門が狭くなってしまう肛門狭窄(こうもんきょうさく)という症状にまで悪化します。

さらに詳しい切れ痔の症状や原因などについては、こちらのページでまとめているのでご覧ください。

痔瘻(じろう)は一番治療が大変で自然治癒が望めない症状

いぼ痔や、切れ痔に比べれば、発症数は少ないものの、一番治療が大変と言われているのが痔瘻です。男女ともに発症しますが、特に肛門括約筋が強い男性に多いと言われています。

その症状は段階によって異なりますので、まずは痔瘻の初期段階であたる肛門周囲膿瘍(こうもんしゅういのうよう)について説明します。

直腸と肛門の境となる歯状線(しじょうせん)という部分には、肛門陰窩(こうもんいんか)と呼ばれるくぼみがありますが、ここに大腸菌などの細菌が入り込むことで、炎症が起こり、化膿して膿の溜まりができることを肛門周囲膿瘍と言います。

肛門周囲膿瘍になると、溜まった膿によって皮膚が腫れたり、激しい痛みが出たり、時には38度以上の高熱を発症することがあります。

最初は、排便後の残余感程度の症状であるため気づきにくい症状ともいえます。肛門の一部がくびれでたり肛門全体が脱肛を繰り返すようになったりと、症状は次第に悪化していくため、肛門周囲膿瘍になる頃には発病してから十年以上経過している場合がほとんどです。

ヒサヤ大黒堂にご相談に来られる患者様の中には、肛門周囲膿瘍の痛みはその後の痔瘻よりも辛かったとおっしゃられる方も多く、膿が溜まるほどにズキズキと痛みが増し、あまりの苦痛から立っていられなくなったという方もいらっしゃいました。

辛い肛門周囲膿瘍ですが、溜まった膿は自然に破れるか、切開することによって皮膚表面より排泄されます。まれにそのまま治ることもありますが、多くは膿の管である瘻管(ろうかん)が残った状態になり、肛門内にできた細菌の入口と、膿が流れ出た皮膚の表面が1本のトンネルの様に貫通してしまいます。

このトンネルができてしまった状態こそが痔瘻であり、別名“あな痔”と呼ばれる症状です。

痔瘻になると、常に膿がにじみ出て下着を汚し、ひどい場合だと便まで漏れ出すようになり、悪臭を伴うようになります。お仕事で人と接する機会のある患者様の中には、不快な臭いが相手に伝わってしまうのではないかという不安から、仕事もままならなくなってしまったというご意見も頂戴しています。

そんな痔瘻の状態からいったん皮膚表面の傷口が閉じた場合も、再び肛門周囲膿瘍を引き起こすことがあります。一度、痔瘻になってしまうと、自然治癒は望めず、放置することでどんどん複雑化していってしまいます。痔瘻のさらに詳しい症状については、こちらのページでまとめているので、ご覧ください。

痔の根本原因と日常生活に潜む原因を理解する

ヒサヤ大黒堂では、痔の症状は内因性の内臓疾患であると考えています。

私たちの体は摂取した食物を消化吸収して、不要物を老廃物として排泄しています。ところが長年にわたる過労、慢性便秘など、様々な要因が加わることで、排泄するための代謝機能が衰え、老廃物が体内に蓄積されるようになります。それらの老廃物は次第に有害なものへと変質し、体液を汚濁させて血行を妨げる要因となるのです。

その結果、細胞や内臓の働きが低下し、弱った部位や血行が滞る部位が病変組織となってしまうのですが、肛門部分は特に毛細血管が絡み合い、血液が澱みやすい箇所であるため、痔という形で症状に現れるのです。

また日常生活における行動のひとつひとつにも、痔症状を引き起こす原因となるものがありますので、以下にその具体例を列挙していきます。

- ・排便時のいきみ:

- 便秘などをきっかけにいきみすぎると、肛門に負担がかかり、静脈叢が鬱血してしまい、いぼ痔などの原因になってしまいます。また硬い便や、太い便を無理に出そうとする際の強い刺激によって、肛門の皮膚や粘膜を傷つけることにより、切れ痔や痔瘻を引き起こしてしまうこともあります。

- ・慢性的な炎症:

- 下痢などをきっかけとする、慢性的な炎症は肛門内部の粘膜を傷つけてしまうため、切れ痔などの原因になってしまいます。また粘膜が傷つくことで、細菌に感染しやすい環境になってしまうため、痔瘻などを引き起こす原因になることもあります。

- ・長時間の同じ姿勢:

- 座ったまま長い時間を過ごすと、肛門付近の血管が圧迫されて血の巡りが悪くなるため、肛門が鬱血しやすくなり痔を誘発します。また立ちっぱなしも体に腹圧をかけてしまうため、よくありません。どのような姿勢であれ、同じ姿勢でいることが、痔の発症の原因となってしまいます。

- ・疲労やストレス:

- 十分な睡眠をとらないまま働きすぎるなどして疲労が蓄積されると免疫力が低下して、細菌に感染しやすい状況になります。また疲労による精神的なストレスによって自律神経が乱れることで血行不良が起こり、痔症状を誘発・悪化させることもあります。

- ・食べすぎ、飲みすぎ:

- 食べすぎをきっかけにした排便異常や、刺激の強い香辛料の摂りすぎ、偏った内容の食事などはすべて肛門の鬱血の原因となります。またお酒などでアルコールを摂取しすぎると下痢になりやすいほか、生活リズムを乱れさせることで、免疫力を低下させてしまいます。

- ・運動不足や冷え:

- 慢性的な運動不足は下腹部の血行不良を招き、肛門に負担をかけます。また体が冷えると、肛門括約筋が緊張したり、血液の循環が悪くなって痔を誘発することもあります。寒い冬だけでなく、クーラーを使用する夏場にも起こりえます。

これらが痔になる日常生活の原因としてあげられます。痔になる原因について更に詳しくまとめているので、痔の原因が気になる方はこちらのページをご覧ください。

一般的な痔の治し方とヒサヤ大黒堂が考える痔の治し方の違い

結論から言いますと痔の治し方の正解はひとつではありません。多くの患者様は、市販薬を試すか病院で治すかの2つの選択をとられていらっしゃいます。

痔はデリケートな部分にできる症状のため、初めて発症された方の多くは市販薬などを手に取り、自分で治療を試みられることと思います。特に女性の場合は、病院での治療はとても抵抗があります。

また、早急に手術を必要とする痔の症状であっても、手術に抵抗を感じて市販薬で対処しようと考えてしまう場合があります。

最近では日帰りで手術を行うお医者さまも増えてきていますが、症状次第では10日前後の入院が必要となるケースもあり、お仕事をなかなか休めない方、特に自営業の方には強い抵抗があります。

また、いぼ痔や切れ痔の場合だと手術代だけで2~4万円(3割負担)、痔瘻の場合だと2~6万円(3割負担)という、入院代まで含めると決して安くはない費用が発生することも、最初から病院に行かないという選択につながっていると考えられます。

しかし、本当に痔の初期段階であれば市販薬だけで収まる可能性もありますが、ほとんどが一時的な緩和に過ぎず、症状の悪化に伴ってどうにもならなくなり、お医者さまの元へ行かれるというケースがほとんどです。妊婦の方の場合、痔の症状がひどくなっても、出産後まで手術をしないケースが多いため、痔の症状が悪化してしまうパターンも多くあります。

お医者さまでは、“悪いところは切除する”という考えのもと、実際に古くから痔の外科手術が行われてきました。市販薬とは異なり、確実に疾患部分を取り除き、完治させることができます。しかし、2年後、3年後になると、再発される方がいらっしゃるというのも現実です。

その理由は、手術によって一時的に患部の治療を行っただけで、“根治には至っていない”というのがヒサヤ大黒堂としての見解です。

私たちは、痔は内因性の内臓疾患であるという考えのもと、それらの病根を根こそぎ取り去り根本的に直すことを目標としています。

ヒサヤ大黒堂が提供する治療主治薬「不思議膏」は血液の微小循環改善作用を有する朝鮮人参や、整腸効果のある胡麻油など8種類の生薬成分の複合的な効能をもって痔の症状を根本的に治療します。

お医者さまの専門医療では実現することが難しい“病根を完全に取り除く根治を目的とした治療薬”です。また、17種類の生薬が入った「金鵄丸」は新陳代謝を活発化させて、腸の動きを活発にして便秘や下痢を防ぎ内臓機能を整えることを目的とした治療保健薬です。不思議膏と併用することで、さらに高い治療効果を促進するものとなっております。

最初にも言いましたが痔の治し方は人それぞれです。ヒサヤ大黒堂のお客様からも、症状が悪化してから対処しようとしたことを後悔されておられる方が多く、最初からヒサヤ大黒堂に相談しておけばよかったなどのお声をよく頂戴しております。

手術を受けることなく治療するために、「不思議膏」及び、「金鵄丸」を使って根治を目指すという選択肢をぜひ加えていただきたいのです。

日常生活の中でできる痔の予防方法

痔の主な原因の多くは普段の生活習慣を改善することで解消される可能性もあり、痔の発症予防にもつながります。具体例をいくつかご紹介しますので、ぜひ実践してみてください。

- 【食事内容の改善で便秘や下痢にならない体に】

- 痔の大きな原因となる便秘や下痢ですが、それぞれ食物繊維をしっかりとり、アルコールを控えるなど、食事内容の改善で緩和することができます。また食事のリズムも重要です。就寝中に空っぽになった胃は朝食を摂ると大腸にぜんどう運動を(収縮)を促す信号を送るため、便通が悪い方が朝食をとらないと腸の機能が働きにくくなります。このように普段から規則正しい食事をとれば、痔になるリスクを大きく減らせるのです。

- 【適度に体を動かす】

- 便秘や下痢と同様に、痔の原因として多いのが同じ態勢でいることです。座ったままではなく、立ったままでもよくありません。休憩時間をもうけて軽く体操するなどして、適度に体を動かすようにしましょう。

- 【トイレではおしりをやさしく拭く&洗う】

- 排便後は便のカスが残ったままにならないように丁寧に拭く必要がありますが、その際に強くこすると、かえって皮膚が刺激されて痔を引き起こす可能性があります。紙を押し当てるようにしながら優しく拭くようにしましょう。また温水洗浄機を使用する際には強い水圧で洗ったり、長時間洗いすぎたりするのは逆効果です。水流を弱めに設定し、優しく洗い流した後はしっかりと乾かすことも忘れずにしましょう。

- 【入浴で肛門を清潔にし、ゆっくり温める】

- 入浴は、痔の予防法として効果的なもののひとつです。身体を洗うことで肛門が清潔に保たれることはもちろん、おしりが適度に温まることで、いぼ痔の症状につながる静脈叢のうっ血が改善されます。シャワーではなく、ぬるめの湯船にゆっくり入ることで、さらに高い効果が期待できます。 また、実際に痔の症状が発生した場合に痛みを和らげる方法としてお尻を冷やすという説がありますが、かえって逆効果なので絶対に実践しないように注意しましょう。

深刻な痔体験者の方の声

痔にお悩みの方の症状や原因は千差万別です。深刻な痔の症状になると本当に辛く、日常生活に支障をきたすようになってしまいます。

ヒサヤ大黒堂には、深刻な痔症状に苦しむ患者様からのお悩みをたくさん頂戴しています。痔の症状がひどくなると、どのようなことで悩まされるのか、体験者の方の声をまとめてみましたのでご覧ください。

- いぼ痔の患者様の声

-

「30歳を前にした頃、下痢や便秘中の排便時に、肛門に小指の先くらいのイボが出るようになりました。痛みもなく放っておきましたが、3カ月に一度、2カ月に一度と、徐々に脱出する間隔も短くなってきました。さらに痛みや出血を伴うようになり、薬局で相談して坐薬を使ってみましたが、脱出や痛みが治まるのは一時的なもの。さらに脱出の頻度が増し、指で押し込めば入ったのですが、いつの間にかイボが大きくなり戻すのに苦労するようになりました。ある朝、大きく脱出したのですが、きりきりと鋭い痛みが走り、戻そうとしても戻らず、しばらく横になって必死に痛みをこらえました。それからは排便のたびに脱出を繰り返すようになり、痛みも激しいため、トイレに行くのが怖くなりました。さらに分泌物によるものか、かゆみも伴ってイライラし、夜も眠れなくなってしまいました」

- 切れ痔の患者様の声

-

「第一子を出産して半年ほど経った頃、突然排便後にきりきりと痛みだしました。薬局で購入した坐薬を使うと痛みが和らぐので、それからは痛みが出ると座薬でしのいでいました。そんな状態を3年ほど続け、二番目の子を出産したある日、排便後に今までにない激痛が走りました。ぽたぽたと血が滴り、焼けつくような痛みでした。なんとかトイレから出たものの、激しい痛みは治まらず、ついには寝込んでしまいました。それからというもの、排便後は毎回肛門がズキンズキンと疼き、咳でもしようものなら、それこそ飛び上がらんばかりの痛さです。毎日の排便が怖くなり、こらえるために便はますます硬くなり、傷口が大きくなって痛みが激しくなるという悪循環でした」

- 痔瘻の患者様の声

-

「はっきりと痔を自覚したのは友人とゴルフに行ったときのことでした。休火山の爆発のように、突然お尻が痛み出したのです。薬局で購入した薬を使えば少しはマシになるものの、すぐに痛みがぶり返します。おまけに肛門周囲からは膿、さらに同じ穴から便まで漏れるようになり、下着を汚すようになりました。いろいろと市販薬を使いましたが効果はさっぱりでした。膿が溜まっているとズキズキと疼き、膿が出るといったん痛みは治まりますが、いつもジクジクして不快この上ありません。次第に痛みはきつくなり、長く歩くことも辛くなってきました。何より便が二か所から出る情けなさは、とても言葉では表せません」